مثّل سقوط مدينة الفاشر في السادس والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر 2025 نقطة تحول حاسمة في الحرب السودانية المستعرة منذ نيسان/أبريل 2023، حيث أكمل الحدث سيطرة قوات الدعم السريع على إقليم دارفور بأكمله، وأعاد رسم خريطة النفوذ في البلاد بشكل يهدد بتقسيمها الفعلي إلى كيانين منفصلين.

ويأتي هذا التطور بعد حصار دام ثمانية عشر شهرًا ومعارك ضارية أسفرت عن استيلاء القوات الموالية لمحمد حمدان دقلو “حميدتي” على مقر قيادة الفرقة السادسة مشاة ومطار المدينة، في انتصار رمزي وميداني يمنحها زخمًا عسكريًا ونفسيًا كبيرًا.

اعتراف البرهان بالانسحاب من الفاشر في كلمة تلفزيونية يوم الاثنين، مبررًا ذلك بـ”الحرص على حياة المواطنين وتجنيب المدينة مزيدًا من الدمار”، يعكس حجم الضغط العسكري الذي واجهته قوات الجيش السوداني، وإن حاول تقديم الانسحاب على أنه قرار تكتيكي مؤقت مع التعهد بـ”استعادة الأراضي والانتقام لشهداء الوطن”. لكن التحليلات العسكرية تشير إلى أن فقدان آخر معاقل الجيش في دارفور يمثل خسارة استراتيجية فادحة تحول دون أي محاولة لاستعادة السيطرة على الإقليم في المدى المنظور.

إعادة تشكيل خريطة النفوذ: بلد واحد وسلطتان

باتت السودان اليوم مقسمة فعليًا بين قوتين متحاربتين، حيث تسيطر قوات الدعم السريع على غرب البلاد بالكامل (إقليم دارفور) وأجزاء من الجنوب والجنوب الغربي، بينما يحتفظ الجيش السوداني بالشمال والشرق والوسط، بما في ذلك العاصمة الخرطوم التي استعادها في آذار/مارس 2025، ومدينة بورتسودان الساحلية التي تحولت إلى المقر المؤقت للحكومة المعترف بها دوليًا.

إعلان قوات الدعم السريع من نيالا، عاصمة ولاية جنوب دارفور، تشكيل حكومة موازية لإدارة مناطق سيطرتها يعزز هذا الانقسام ويكرّس واقع “دولتين داخل دولة واحدة”. وتشير هذه الخطوة إلى نية حميدتي تحويل السيطرة العسكرية إلى مؤسسات إدارية وسياسية، في محاولة لإضفاء الشرعية على حكمه في المناطق الخاضعة لسيطرته وخلق بديل عن الحكومة المركزية في الخرطوم.

يحذر محللون من أن هذا التقسيم الفعلي قد يتحول إلى انفصال دائم يشبه ما حدث مع جنوب السودان عام 2011، خاصة في ظل الفشل المتكرر لجهود الوساطة الإقليمية والدولية وإصرار الطرفين على الحسم العسكري. ويرى خبراء أن السيطرة على دارفور تمنح حميدتي موقعًا تفاوضيًا قويًا في أي محادثات مستقبلية، نظرًا لما يمثله الإقليم من قيمة استراتيجية واقتصادية.

تقسيم السودان يخدم المشروع الإسرائيلي ويضع الأمن القومي المصري أمام تحديات جديدة

وفي هذا الإطار، أكد أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية، الدكتور جمال واكيم، في مقابلة مع موقع المنار، أن التطورات الجارية في السودان تخدم المصلحة الإسرائيلية بالدرجة الأولى، وذلك من خلال تعاون وثيق بين الكيان الإسرائيلي ودولة الإمارات العربية المتحدة بهدف دفع السودان نحو سيناريو التقسيم.

وبتحليل السياق الإقليمي، يرى واكيم أن هذه التحركات تأتي في إطار عملية إعادة رسم الجغرافيا السياسية في المنطقة العربية، حيث تبرز دارفور كنقطة صراع تؤثر مباشرة على الاستقرار في مصر، لا سيما على صعيد الأمن القومي المصري. ويأتي ذلك بالتزامن مع الجهود التي تبذلها القاهرة لاحتواء الأزمة في قطاع غزة، بما يضع السلطات المصرية أمام تحديات أمنية مزدوجة من الجهات الجنوبية والشمالية.

وأشار واكيم إلى أن وجود حكومتين متنافستين في السودان يعد دلالة واضحة على دفع البلاد باتجاه التقسيم، وهو نهج يندرج ضمن مشروع أوسع للكيان الإسرائيلي يهدف إلى تفتيت الدول العربية وإعادة تشكيل الخريطة الجيوسياسية للمنطقة وفق مصالح جديدة.

ويؤكد أن هذا المشروع يسعى بشكل منهجي إلى تعزيز حالة التشظي وإعادة رسم حدود الدول العربية، بما يخدم المصالح الاستراتيجية الإسرائيلية، ويضع الأمن القومي العربي أمام تحديات جسيمة تتطلب يقظة سياسية وتحركاً إقليمياً جماعياً لمواجهتها.

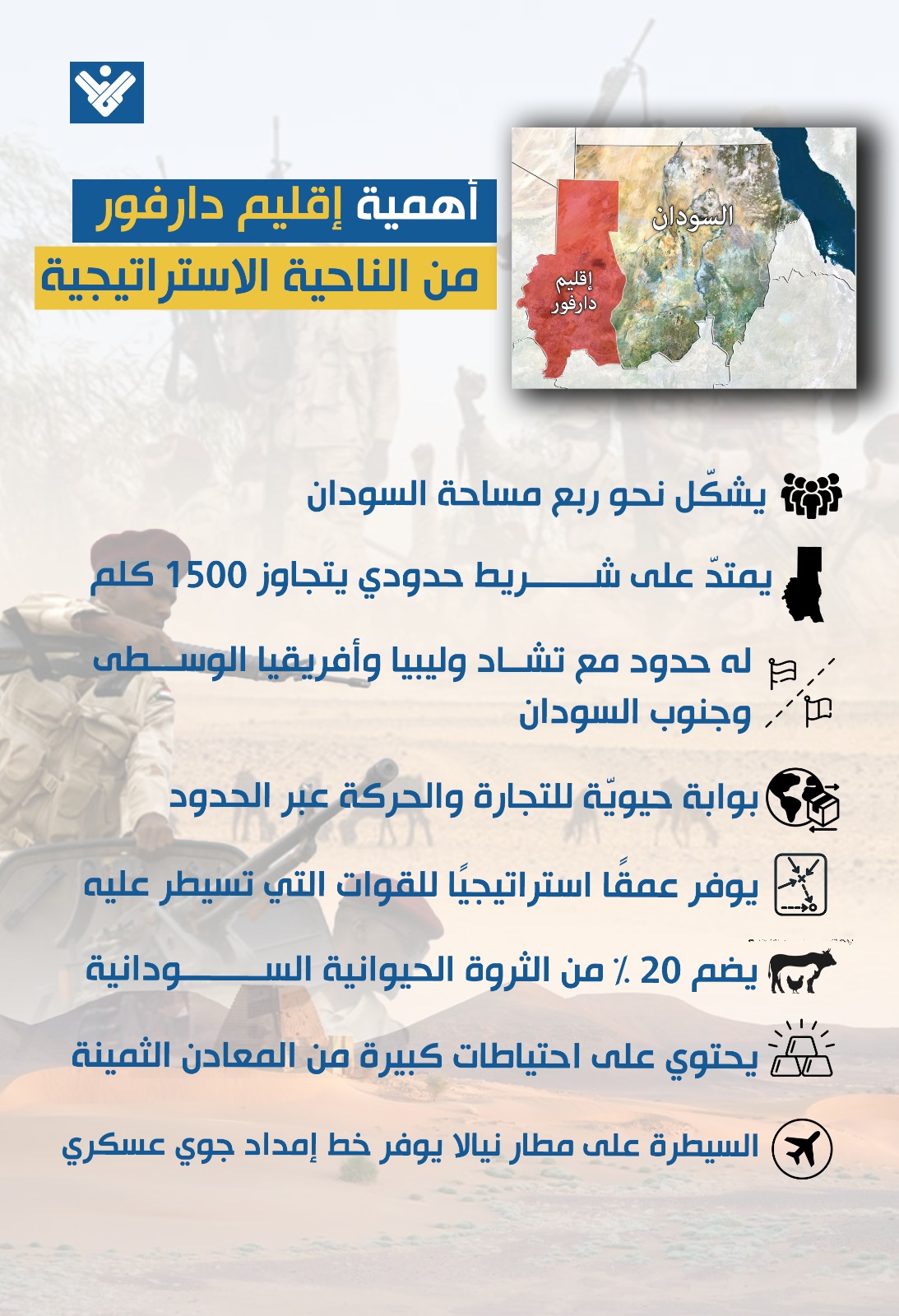

دارفور: غنيمة استراتيجية واقتصادية

لا تقتصر أهمية سيطرة قوات الدعم السريع على دارفور على البعد العسكري فحسب، بل تمتد إلى أبعاد استراتيجية واقتصادية عميقة. فالإقليم، الذي يشكل نحو ربع مساحة السودان، يمتد على شريط حدودي يتجاوز 1500 كيلومتر مع أربع دول هي تشاد وليبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى وجنوب السودان، ما يجعله بوابة حيوية للتجارة والحركة عبر الحدود، ويوفر عمقًا استراتيجيًا للقوات التي تسيطر عليه.

اقتصاديًا، يضم إقليم دارفور نحو 20 بالمئة من الثروة الحيوانية السودانية، ويحتوي على احتياطات كبيرة من المعادن الثمينة والاستراتيجية، بما في ذلك الحديد والرصاص والكروم والنحاس والألومنيوم والنيكل واليورانيوم. هذه الموارد الطبيعية، إلى جانب الأراضي الزراعية الشاسعة، تمنح من يسيطر على الإقليم القدرة على تمويل العمليات العسكرية طويلة المدى وبناء قاعدة اقتصادية مستقلة عن الحكومة المركزية.

كما أن السيطرة على مطار نيالا، الذي يتهم الجيش السوداني الإمارات باستخدامه لتزويد قوات الدعم السريع بالأسلحة والطائرات المسيرة، يوفر خط إمداد جوي حيوي يصعب على الجيش قطعه أو استهدافه بفعالية. وتشير التقارير الاستخباراتية الأمريكية إلى أن هذا المطار أصبح محورًا رئيسيًا في شبكة إمداد عسكري معقدة تربط قوات الدعم السريع بداعميها الإقليميين.

كردفان: جبهة جديدة وموارد حيوية

مع تأمين سيطرتها على دارفور، حولت قوات الدعم السريع تركيزها العسكري نحو إقليم كردفان المجاور، الذي يمثل هدفًا استراتيجيًا واقتصاديًا بالغ الأهمية. فالإقليم، الذي يغطي مساحة واسعة من وسط وجنوب البلاد، يحتوي على حقول نفطية حيوية وأراضٍ زراعية خصبة وطرق رئيسية تربط مختلف أنحاء السودان.

سقوط مدينة بارا في شمال كردفان يوم الخامس والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر، على محور استراتيجي يربط دارفور بالخرطوم، يمثل خطوة تكتيكية مهمة في استراتيجية أوسع تهدف إلى قطع خطوط الإمداد بين معاقل الجيش وتطويق المدن الرئيسية في الإقليم. ويشير تهديدات الدعم السريع بالسيطرة على مدينة الأبيض، عاصمة ولاية شمال كردفان، وحصار مدينتي كادوغلي وديلينغ في جنوب كردفان، اللتين يبلغ عدد سكانهما نحو نصف مليون، إلى نية قوات الدعم السريع السيطرة على الإقليم بالكامل.

وفي السياق، كانت قوات الدعم السريع قد حاولت الاستيلاء على مدينة الرهد وجبل الهشاب نظراً لموقعهما الاستراتيجي، بهدف إحكام الحصار على مدينة الأبيض من الناحية الجنوبية.

كما أن استهداف البنية التحتية النفطية، وخاصة قصف محطة هيغليغ لتكرير النفط في آب/أغسطس، يكشف عن استراتيجية متعمدة لحرمان الجيش السوداني من الموارد المالية اللازمة لمواصلة الحرب، مع الاستيلاء في الوقت نفسه على هذه المصادر الحيوية للطاقة. ويتوقع مراقبون أن يشهد إقليم كردفان تصعيدًا كبيرًا في الأشهر المقبلة، مع احتمال أن تصبح المعارك هناك حاسمة في تحديد مسار الحرب.

التأثير النفسي والعسكري: نقطة تحول في الحرب

يرى خبراء أن سقوط الفاشر سيمنح قوات الدعم السريع دفعة معنوية كبيرة في جميع محاور العمليات، بينما سينعكس سلبًا على معنويات الجيش السوداني الذي خسر آخر موطئ قدم له في إقليم استراتيجي واسع. فالانتصارات العسكرية المتتالية التي حققتها قوات الدعم السريع، من سيطرتها على معظم مدن دارفور على مدى العامين الماضيين وصولًا إلى السيطرة الكاملة على الإقليم، تعزز من ثقة المقاتلين وتجذب مزيدًا من المجندين والداعمين.

من الناحية التكتيكية، يتوقع الخبراء تصعيدًا في الهجمات الجوية المتبادلة باستخدام الطائرات المسيرة، وهو نمط من القتال أصبح سمة مميزة للحرب السودانية في العام الأخير. وتشير التقارير إلى أن قوات الدعم السريع ستوجه جهودها نحو تكثيف عملياتها في كردفان لحسم المعارك في مدينتي الأبيض وبابنوسة، في محاولة لتوسيع نطاق سيطرتها نحو قلب البلاد.

في المقابل، يواجه الجيش السوداني تحديًا مزدوجًا: الحفاظ على سيطرته على المناطق التي استعادها، خاصة الخرطوم، مع محاولة وقف تقدم قوات الدعم السريع في كردفان. ورغم النجاح الذي حققه الجيش في استعادة العاصمة في آذار/مارس 2025 وإطلاق حملة إعادة إعمار شاملة لتأكيد سيطرته، إلا أن خسارة دارفور وتزايد الضغط في كردفان يضعان قيادته أمام قرارات صعبة حول أولويات الانتشار وتوزيع الموارد العسكرية المحدودة.

مستقبل غامض: حرب شاملة بلا أفق للحل

تشير التطورات الميدانية إلى أن الحرب في السودان دخلت مرحلة جديدة وأكثر خطورة، حيث استبعد كل من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع رسميًا حل النزاع عبر المفاوضات، واختار كل طرف الحرب الشاملة خيارًا وحيدًا. فشلت جهود الوساطة المتعددة، سواء تلك التي قادتها الولايات المتحدة وسويسرا في جنيف أو مبادرات الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد)، في تحقيق أي تقدم ملموس نحو وقف إطلاق النار أو فتح ممرات إنسانية.

مع تزايد التدخلات الإقليمية والدولية عبر تزويد الأطراف بالأسلحة، تتضاءل آفاق حل سلمي قريب. فإلى جانب الاتهامات المتكررة للإمارات بدعم قوات الدعم السريع، هناك تقارير عن دعم إقليمي ودولي متعدد الأطراف للجيش السوداني أيضًا، ما يحول الصراع الداخلي إلى حرب بالوكالة تعكس صراعات إقليمية ودولية أوسع.

ويدفع المدنيون الثمن الأفدح في هذه الحرب، التي وصفتها الأمم المتحدة بأنها تسببت في “أسوأ أزمة إنسانية في العالم”. فمع استمرار القتال، يزداد عدد القتلى والجرحى، ويتضاعف عدد النازحين واللاجئين، وتتفاقم أزمة الجوع والمرض، في حين يتقلص حجم المساعدات الإنسانية التي تصل إلى المحتاجين بسبب القيود الأمنية واللوجستية.

حذارِ من السيناريو اليوغسلافي..

— Osman Mirghani (@OsmanMirghani) October 30, 2025

عثمان ميرغني

حساب الزمن في سياق الأزمة السودانية لم يعد بالشهور أو الأيام.. بل بالساعات.. كل ساعة تمضي تصنع واقعاً يحفر في جدران الوطن ثغرة جديدة.. خلال الفترة الماضية كان السودان يعيش السيناريو الليبي.. بعد إعلان حكومة موازية في نيالا.. في…

جذور الأزمة السودانية: من دارفور إلى الحرب الأهلية

الأزمة السودانية الراهنة ليست وليدة اللحظة، بل تمتد جذورها إلى حقبة حكم الرئيس السابق عمر البشير، حيث اندلع نزاع مسلح دامٍ في إقليم دارفور بين عامي 2003 و2016، راح ضحيته نحو 300 ألف شخص، وشهد ارتكاب انتهاكات جسيمة وجرائم حرب، ما دفع المحكمة الجنائية الدولية إلى إصدار مذكرة توقيف بحق البشير.

انطلقت شرارة هذا النزاع حين رفعت حركتا تحرير السودان والعدل والمساواة السلاح ضد الحكومة المركزية، محمّلة إياها مسؤولية تهميش الإقليم سياسياً واقتصادياً. وقد تميزت تلك المرحلة باستخدام ميليشيات الجنجاويد، التي مارست عنفاً ممنهجاً ضد المدنيين، ما أسفر عن موجات نزوح واسعة وكارثة إنسانية طويلة الأمد.

كما فرضت الولايات المتحدة الأمريكية على السودان عقوبات اقتصادية صارمة امتدت من عام 1988 حتى 2017، تحت ذريعة مكافحة الإرهاب. وقد أُدرجت الخرطوم في قائمة الدول الراعية للإرهاب عام 1993، بعد استضافتها زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن. تنوعت أشكال العقوبات بين تجميد الأصول المالية، وحظر التعاملات المصرفية، ومنع التعاون الاقتصادي والتجاري، ما أدى إلى عزلة اقتصادية خانقة. وعلى الرغم من رفع العقوبات جزئياً في 2017 ثم نهائياً لاحقاً، إلا أن آثارها الاقتصادية والاجتماعية بقيت عميقة ومستمرة.

شهد العام 2019 نقطة تحول مفصلية في تاريخ السودان، حين أطاحت احتجاجات شعبية عارمة بحكم البشير. وفي أعقاب ذلك، تولى الفريق عبد الفتاح البرهان، قائد القوات المسلحة، زمام السلطة في إطار مجلس سيادي انتقالي. لكن سرعان ما برزت توترات حادة بينه وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، الملقب بـ”حميدتي”، حول آليات انتقال السلطة ودمج القوات شبه العسكرية في الجيش النظامي.

تصاعدت الخلافات تدريجياً لتنفجر في أبريل 2023 في صورة مواجهات مسلحة واسعة النطاق، تحولت سريعاً إلى حرب أهلية شاملة. وبعد مرور أكثر من عامين، أسفرت هذه الحرب عن مقتل عشرات الآلاف من المدنيين، ونزوح الملايين من ديارهم، وتدمير البنى التحتية الأساسية، وانهيار شبه كامل للخدمات الصحية والتعليمية. وتعود جذور هذا الصراع إلى التنافس المحتدم على السلطة والثروة بين المؤسسة العسكرية والقوات شبه النظامية، فضلاً عن تباين الرؤى السياسية حول مستقبل البلاد وطبيعة الحكم.

وفي أكتوبر 2020، أعلن السودان رسمياً الدخول في مسار تطبيع علاقاته مع الكيان الإسرائيلي، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً داخلياً وخارجياً. جاء هذا التطبيع في إطار ما عُرف بـ”اتفاقيات إبراهيم” التي رعتها الإدارة الأمريكية آنذاك، ليصبح السودان بذلك خامس دولة عربية توقع اتفاق سلام مع الكيان الصهيوني بعد مصر والأردن والإمارات والبحرين. وقد ارتبط قرار التطبيع بمساعٍ لرفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وتخفيف العقوبات الاقتصادية، رغم أن ذلك لم يحقق النتائج الاقتصادية المرجوة على المدى القصير.

يمتلك السودان ثروات طبيعية وموارد زراعية هائلة تجعله محط أنظار القوى الكبرى. فالبلاد تضم أراضٍ زراعية خصبة شاسعة، وموارد معدنية متنوعة، ومخزوناً مائياً استراتيجياً، فضلاً عن موقع جيوسياسي محوري يربط أفريقيا بالعالم العربي والشرق الأوسط. هذه المقومات جعلت السودان ساحة تنافس محتدم بين القوى الدولية، حيث يتصارع الغرب وروسيا والصين على النفوذ والوصول إلى موارده الاستراتيجية. وتتقاطع المصالح الاقتصادية مع الأجندات السياسية والعسكرية، ما يزيد من تعقيد المشهد السوداني ويعمّق أزماته الداخلية، ويجعل أي حل سياسي مستدام رهيناً بتوازنات إقليمية ودولية معقدة.

المصدر: موقع المنار